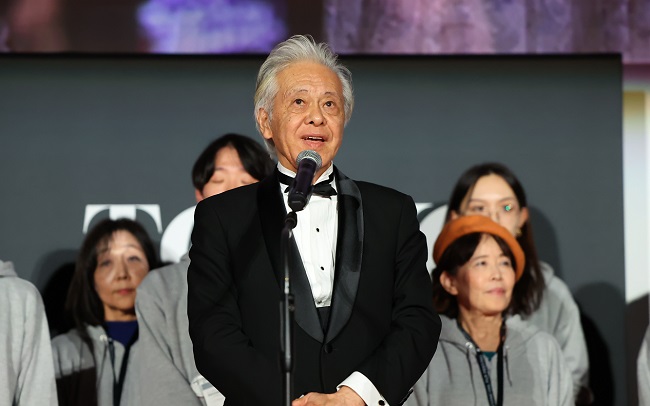

安藤チェアマンが総括する第37回東京国際映画祭

©2024 TIFF

日比谷、有楽町、丸の内、銀座地区に開催地を移して4年目となった第37回東京国際映画祭(TIFF)。10月28日から11月6日にかけて世界各国の作品が上映され、国内外から多数の来場者が訪れるイベントとなった。新たに設置したウィメンズ・エンパワーメント部門にも手応えを感じたという本映画祭の安藤裕康チェアマンに総括を聞いた。(取材・文/関口裕子)

――会場を日比谷、有楽町、丸の内、銀座地区に移して4年目。コロナ禍の規制も解除され、多くの方々が日比谷の劇場街をそぞろ歩き、映画祭の雰囲気を楽しむ姿を見かけました。

安藤チェアマン(以下、安藤):正直申し上げて、六本木から有楽町に移ってくる時、慎重論も多かったんです。六本木ではある程度、お客様の動きや、機材の運搬なども一括管理できましたが、こちらでは開催する映画館が分散し、スタッフの移動も時間がかかる。交流ラウンジや映画祭事務局を設置する場所も本当に確保できるのかという不安もありました。移った当初は実際、大変なこともありましたが、今年はそれらがやっと解消し、回りはじめた気がします。

それはひとえにこの地域の皆様の協力の賜物だと思っています。例えば、事務局やプレスルームに場所を提供してくれた三井不動産。丸の内地区といえばの三菱地所もパートナーとなり、同じ不動産会社である三井と一緒にTIFFを盛り上げようと協力してくださった。千代田区が、有楽町の駅前での広報活動や「千代田シネマセレクション」などに協力をしてくれたのも大きかったし、銀座通連合会など12通り会、23町会などから成る全銀座会加盟の多くの店でポスターを掲出し、秋の銀座交通安全ゴールデンパレードにも映画祭として参加させていただいたのも心強かったのです。

六本木も素晴らしかったのですが、ショッピング、美術館、レストランと、町全体で映画祭色を示すことができるこの地区で開催できたことに感謝しています。まだまだ発展の余地は残っていると思いますが。

――フラッグはもちろんですが、町全体で映画祭の祝祭感を醸せたのはうれしいですね。海外の映画祭は当然、町をあげての開催となりますので。

安藤:東京宝塚劇場へと向かう並木道で行ったレッドカーペットも、当初はお客様が溢れて危険なのではないかと指摘を受け、黒幕を覆ったりもしました。そうなるとメディアからは不評で(笑)。今年はもうそのような不安定要素なく、参加した皆さんに楽しんでいただくことができたと思います。去年、審査委員長を務めていただいたヴィム・ヴェンダースが、「とても日本的で趣のある美しいレッドカーペットだった」と言ってくださったのはうれしかったですね。あれだけ世界の映画祭に行っている方の言葉なので。今年はあそこを歩く人の数も格段に増え、それを見に来るお客様も倍以上になりました。レッドカーペットの鑑賞エリアはクラウドファンディングのリターンにもなっているんですが、寄付の総額が昨年より2割以上増えたという意味でも良い結果が出ていると思います。

――地域の協力は、年間を通しての活動が実を結んだのではないかと思いますが。

安藤:そうだと思います。残る課題は、10月末から11月の初めの映画祭終了後、その熱を次の開催までどうつなげていくかです。エクスペクテーションをどう継続させていくか、ワッと盛り上がってパッと終わるのではなく、次のサイクルに向けての盛り上がりを工夫しなければいけない。ただそうすると我々の仕事は増えるわけですが(笑)。

――今年、東京都と連携し、女性監督の作品や女性の活躍をテーマとする作品に焦点をあてた「ウィメンズ・エンパワーメント部門」が新設されました。上映もですが、かつて行われていた「東京国際女性映画祭(カネボウ国際女性映画週間)」および同映画祭のジェネラルプロデューサーを務めた故・高野悦子さんの検証や、日本の女性監督がたどった軌跡を世代ごとのパネルで明らかにしたシンポジウムも盛況でした。

安藤:クリスチャン・ハキムさんが語る高野さんの仕事も圧巻でした。シンポジウムを、全世代を網羅する形で行えたのも重要だと思います。思い出話に終始することなく、次の世代にどう受け継いでいくかという議論につながった。女性に限らず、全てに言えることだと思いますが、継続性こそ大切な要素だと思います。

今年、ウィメンズ・エンパワーメント部門を新設できたのは、東京都の副知事・松本明子さんが乗ってくれたおかげ。松本さんが当映画祭の担当部長だった頃からお話をしてきたものです。カネボウがやっていた頃のような規模でとはいきませんが、少しずつ前進できるといいなと思っています。

――このカテゴリーができたために、もちろん作品のクオリティは高いのですが、映画祭での上映から漏れてしまいがちなテーマの作品を紹介することができた。そこがとてもいいと思いました。

安藤:セレクションは初代駐日マケドニア大使で、当部門シニア・プログラマーのアンドリヤナ・ツヴェトコビッチさんですが、シンポジウムの企画は近藤香南子さん。情熱を持ってこのプロジェクトを進めてくれたことが奏功したと思います。事務的にはできない熱量の仕事でした。

――映画を伝えるという意味では、「TIFF映画教育国際シンポジウム2024《世界のこどもたちが映画を待っている》~社会課題と向き合う映画教育~」や、「TIFFティーンズ映画教室2024」も、重要な企画でした。

安藤:TIFFティーンズ映画教室には、岸田元総理が視察に来てくれました。それを一般紙が取材したことで、世に知らしめることもできたのかなと思っています。ここにも「こども映画教室」を20年続けて来られた土肥悦子さんの尽力があるわけです。思い入れを持って取り組んでくださるから、うまくいく。ケリングのイベント「ウーマン・イン・モーション」を手掛けた産形利恵さん、立田敦子さんも同様だと思っています。

――必要だという思いから一生懸命やる。その熱量に引っ張られるのだと思います。

安藤:僕の長い人生経験から言うと、全員が賛成する事案というのはなく、一方が出るとどちらかが引っ込む。全てがそういう形で進んでいると思っています。大禍なくやれれば、プラスアルファはなくてもいいという考え方もありますが、僕はリスクを冒してでもやらなければいけないこともあると思っています。自分に鞭打つようなことではありますが(笑)。本当にいいのかといつも迷いながら仕事をしています。

――是枝裕和監督の提案で始まった「交流ラウンジ」も盛況でした。

安藤:映画祭には自然発生的に人が集まって、飲んだり食べたりしながら話をする場所が必要だという意見でした。外国からたくさんお客様を呼ぶことも大切ですが、交流する場も作らなくてはいけないと。もっともだと思い、この4年間、試行錯誤を続け、最初は「DRAWING HOUSE OF HIBIYA」で、次に「有楽町 micro FOOD&IDEA MARKET」で開催し、今年「カフェラウンジLEXUS MEETS․․․」を使用できたことでようやく環境が整ったように思います。もちろんこれまでの場所も素晴らしかったのですが、LEXUS MEETS․․․は、来場した多くの人の目につく、映画祭のど真ん中にあり、便利な場所でもある。

――交流ラウンジで、黒沢清監督が「アジア映画学生交流プログラム 2024」のマスタークラスで話されている時に、道を歩いている方が「何やっているのだろう? ああ、映画祭をやっているんだ」とのぞく姿を見かけました。残念ながら今までの会場ではそれが叶わなかった。野外上映もありますが、そういう映画祭のにぎわいを感じられたのもいいなと思いました。

安藤:それがお祭りなんです。

――理想は、交流ラウンジを開催している以外の時間も、あの場所が解放され、映画祭に訪れた各国の映画人、関係者、記者、学生たちが集える場所であることなのですが。

安藤:僕もそうあるべきだと思っています。もう一つ、基本的に映画祭は、映画の専門家、映画ファンを対象にしていますが、僕はあまり映画を見ない人にも、一つの“お祭り”として参加したいと思う雰囲気を作りたいと思っているんです。映画祭を常に楽しみにしてくださる方はもちろん大切にしつつ、年に1本しか映画を見ない人にも映画祭を認知してもらいたい。ちょっと出かけてみようという気にさせる要素も必要だと。

――センターピースとして上映された『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』は、まさしくそういう意味でのセレクションですよね。もちろん作品のクオリティは映画祭が担保しつつも、幅広い観客層に楽しんでもらえるラインナップを意識した。

安藤:そうです。『劇場版ドクターX』や『劇映画 孤独のグルメ』、『エマニュエル』も同様です。それはそれでセレクションは大変ですが、どれも映画祭として自信を持って送り出せる作品。映画祭には、非常に芸術性の高いものも、エンタテインメント性の高いものもあることを、幅広い層に知っていただけるとうれしいです。

――『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』では、デンゼル・ワシントン、コニー・ニールセン、フレッド・ヘッキンジャーが来日し、同作品のためにあつらえたレッドカーペットを歩き、様々なメディアで話題となりました。東京国際映画祭はだんだん地味になっていくと言う方もいらっしゃいますが、それはまだ名前を知らない映画人の作品や、プロモーションが行われて話題になる前の作品が並ぶから。でも映画祭とは素晴しい作品と、それに携わった映画人が“発見”され、発信される場所。参加者は最初の観客なので派手も地味も判断できない。だからそんなふうに感じてしまうかもしれません。その代わり、映画との思いも寄らない素晴しい出合いもあるわけですよね。

安藤:東京国際映画祭に対して、先入観をお持ちの方もまだ多いのだと思います。実際、海外の映画祭と比較して「負けている」などと言われることもありますが、僕はラインナップ含め、今年の内容に自信を持っています。

――ぜひ参加され、どう感じたか、ご自身の感想をいただきたいですね。

安藤:はい。東京国際映画祭はまだまだステレオタイプに語られてしまうのが、悲しいところです。

――コンペの授賞式に先駆けて、5日、黒澤明賞の授賞式も行われます。少し選考基準が変わってきているのかなと感じました。

安藤:「世界の映画界に貢献した映画人、そして映画界の未来を託していきたい映画人」に贈る賞なのですが、おっしゃるように山田洋次監督など選考委員は後者を選ぶ傾向になっています。今年も若手の三宅唱監督とフー・ティエンユー監督への贈賞となりました。未来に向けて特別な賞に仕立てていきたいと思います。

そのためにも黒澤明賞の授賞式は、クロージングの授賞式とは別に会場をセッティングして行っています。そこには黒澤さんに対する敬意と、日本を代表する黒澤明という巨匠を語り継ぐという意味もあります。海外の映画人が来日する機会に、その名を知らしめていく必要があると。去年、「小津安二郎生誕120年記念企画 “SHOULDERS OF GIANTS”」や「連続ドラマW OZU 小津安二郎が描いた物語」など、小津安二郎特集を行ったのも同様な意図からです。小津監督の足跡を追ったドキュメンタリー『東京画』の監督ヴィム・ヴェンダースが、オープニング作品『PERFECT DAYS』をもって参加してくれたのもフィットしました。

今年、提携企画としてレトロスペクティブ「TIFF/NFAJ クラシックス 映画監督 吉田喜重」をやりましたが、日本映画の伝統を語り継いでいくのも映画祭の大事な役割だと僕は思っています。

――語り継ぐという意味ではクロージング作品となった『マルチェロ・ミオ』からもその意図を感じました。

安藤:過去と未来を1つの作品のなかに同居させ、映画という旅を経て、未来へとつながっていく作品。主演のキアラ・マストロヤンニは、ご存知通りマルチェロ・マストロヤンニの娘で、コンペの審査委員も務めていただきました。

――クロージング作品がそういう意図のもとでのセレクトされているのがいいですよね。

安藤:それを汲み取っていただけるのはとてもうれしいです。

――最後に今回の映画祭での発見、そして手応えを教えてください。

安藤:今年は量的なところで手応えがありました。スクリーン数を増やしたり、週末もTOHOシネマズ や丸の内ピカデリーで上映させていただいたおかげでチケット収入がだいぶ増えました。まだ2日残っていますが、現時点で昨年を超えています。理由はいろいろあると思います。レッドカーペットの歩行者も去年より約1割増えていますが、上映とイベントを合わせた観客動員数が昨年を上回っている。オープニングセレモニーの参加者数も増えました。ただ、そのためには予算が必要なんです。今年は全体で約5%増やすことができ、協賛金も約10%増えました。

ただ増えた分、物価も上がってしまう。大海に塩を撒くようなものです。そういうふうに量的な拡大ができたことと、イベントが増えたこと、海外からのお客さんも増えたことは、確かな手応えとなっています。海外からのゲストとして、カンヌ映画祭からイリス・ノブロック、ティエリー・フレモー 、クリスチャン・ジュンヌ。審査員としてトニー・レオンやジョニー・トー、エニェディ・イルディコー、キアラ・マストロヤンニ、特別上映部門で上映された『不思議の国のシドニ』では主演のイザベル・ユペールも来てくれました。昨年に続き、中国人のお客様も増えています。

――中国からのお客様の増加の要因はどこにあると思っていますか?

安藤:1つは中国作品本数の増加です。コンペが3本、ワールドフォーカスが2本、ガラが1本、アジアの未来が2本、特別上映が1本、ユースが1本で、計10作品が上映されました。加えてその作品に人気俳優が出ているのも関係していると思います。『小さな私』のイー・ヤンチェンシーや、『チャオ・イェンの思い』のチャオ・リーインはものすごい人気でした。

――ファンが劇場に押し寄せ、大盛況だったという話を聞きました。『小さな私』は、チケットを買おうとしたらアクセスした時点で売り切れでしたので、実感もしています。

安藤:この2人をひと目見ようという中国からのお客様に加え、在京の中国の方も多かった。その分、売り上げ増に繋がったのだと思います。僕は、東京国際映画祭を、ここに行けばアジアが分かるという映画祭にしていきたいと思っています。その効果が少しずつ出ているのではないか。そんな手応えを感じます。そのためにもアジアの映画祭や映画人とのコミュニケーションを強化していきたい。今年も、香港国際映画祭のウィルフレッド・ウォンさん、釜山国際映画祭新理事長のパク・グァンスさん、上海国際映画祭組織委員会副主席のパン・ミンさん、中国電影集団理事長のFRANK RUOQINGさんらが来てくれたことに感謝しています。

――プレスルームにいると、いろいろな国の記者が作品や映画祭について様々に意見している声が聞こえてきます。今日どこかでごはんを食べようという約束も。映画祭の良さの一つは、他では成し得ない交流が生まれること。そして年齢や住む場所など関係なく、それぞれの意見を交換できる場であること。過去の良きものを継ぎ、未来を模索する。今年の東京国際映画祭には、明解にそれを感じました。

新着ニュース